2020年万博のスウェーデンのパビリオンは「ザ・フォレスト」(下記のNo.13)と呼ばれた。 Photo: Johannes Edberg

ターニング・トルソ(Turning Torso)からツリーホテル(Treehotel)まで、25の素敵なスウェーデンの建造物を見ていこう

1.古いものと新しいもの

ウィンゴーズ(Wingårdhs)のアウラ・メディカ(Aula Medica)は、1771 年に建てられた伝統的なコテージ、ステンブロッテット(Stenbrottet、採石場)の上にそびえ立ち、新旧のスウェーデン建築が融合している。医学または生理学のノーベル賞受賞者を選出する医科大学カロリンスカ研究所(Karolinska Institutet)のため、2013年に完成した。

ストックホルムにあるアウラ・メディカの講堂の座席は1,000席ある。 Photo: Cecilia Larsson Lantz/imagebank.sweden.se

2.ねじれた摩天楼

サンチアゴ・カラトラバ(Santiago Calatrava)によって設計された、マルメ(Malmö)のターニング・トルソ(Turning Torso)は、世界初のねじれた超高層ビルであり、スカンジナビアで最も高い190メートルのタワーである。2015年に創立10周年を迎え、同年、高層ビルおよび都市居住者協議会(CTBUH)の「10年賞」を受賞した。

3.移動する教会

1912 年に建てられたグスタフ・ウィックマン(Gustav Wickman)のキルナ教会は、スウェーデンで最も愛されている建物だ。大規模な採掘のため、北部キルナ(Kiruna)市の他の施設と一緒に、今後数年間で解体されて移動し、新しい場所に再建築される予定である。

キルナ協会は伝統的なスウェーデンの赤に塗られ、タールの臭いがする。 Photo: Hans-Olof Utsi/imagebank.sweden.se

4.顕微鏡

ヨーロッパで最も精密な電子顕微鏡。振動、音、電磁場に非常に敏感で、独自の建物が必要な機器であるためチタン板で覆われている。リンショーピン大学のキャンパス内にあり、研究室や教室の中でも際立っている。

エレクトロン顕微鏡、別名オングストロムフセット(Ångströmhuset)はリンシェーピン大学にある。 Photo: Cecilia Larsson Lantz/imagebank.sweden.se

5.ミクロネーション

ラテン語で「多すぎる」を意味するニミス(Nimis)は、1980年にラース・ヴィルクス(Lars Vilks)によって開始されたサイト・スペシフィック・アート・インスタレーションで話題となった。クーラベリ(Kullaberg)の自然保護区の架空の国ラドニア(Ladonia)に建設された印象的な建物である。2016年に大部分が焼失したが、再建された。流木でできた建物には、登ったり入ったりすることができる。

ニミスは自称の小国ラドニアの一部で、100カ国以上の国から23,000人以上の「市民」を受け入れている。 Photo: Thomas Olsson (CC BY-NC2.0)

6.リサイクルサウナ

ヨーテボリのフリハムネン(Frihamnen)では新しい地区が開発されており、サウナ-スベッテショーカ(Svettekôrka、「汗の教会」)はその最初のステップになった。この壮大でありながら気取らない小規模なランドマークは、地元でリサイクルされた材料と地元のボランティアによって建設された。サウナはイェータ川(Göta älv)の一部である盆地に建てられており、無料で一般に公開されている。設計はベルリンを拠点とするラウムラボール(Raumlabor)事務所の、ジャン・リーゼガング(Jan Liesegang)とフランチェスコ・アプッゾ(Francesco Apuzzo)による。

これがヨーテボリの「汗の教会」スベッテショーカだ。一般的なサウナではない。Photo: Marie Ullnert/imagebank.sweden.se

7.趣のある市民ホール

スウェーデンでおそらく最も豪華な市民会館(Medborgarhuset)は、南部の小さな町エスレフ(Eslöv)にある。1957年にハンス・アスプルンド(Hans Asplund)によって、若手建築家の最初の主要な建物として完成した。豪華な市民ホールの素材は、価格のみ、技術のみにこだわらず慎重に選ばれた。最初は批判されたが、市民ホールの素材と美しさは、今日ではこまやかで表現力があり、かつ空間を豊かに活かした市民建築の最高水準と見なされている。

エスレフの市民会館は、スウェーデンでおそらく最も有名な建築家であるグンナル・アスプルンドの息子であるハンス・アスプルンドによって、国連の建物に触発されて建てられた。 Photo: Ola Torkelsson/TT

8.木々に囲まれたホテル

マイクロキューブ(Mirrorcube) は、スウェーデン北部のハラッズ(Harads)にあるツリーホテル(Treehotel)の6つの現代建築の楽園の1つだ。有名なスウェーデンの建築家タム&ヴィデゴード(Tham & Videgård)、シレン&シレン(Cyrén & Cyrén)、インレドニングスグルッペン(Inredningsgruppen)、サンデル・サンドベリ(Sandell Sandberg)が建物に携わっている。

マイクロキューブは、鏡の壁が周囲を映してカモフラージュしている4×4×4メートルの隠れ家だ。 Photo: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se

9.橋

エーレスンド橋(The Öresund Bridge)は、トンネルと人工島を含む構造で、スウェーデンとデンマークを結び、COWIによって設計された。世界最長のケーブルで結ばれた道路と鉄道の橋で、1999 年 8 月に完成した。2002年にIABSE Outstanding Structure Awardを受賞した。

エーレスンド橋は水上から水中に続くという劇的な形で始まって/終わっている。 Photo: Jan Kofod Winther/Öresundsbron

10.白樺の小屋

2008年にラムンドベリエット(Ramundberget)で家族経営のスキーリゾートとして建造されたムルマン・アーキテクターズ・レストラン・トゥッセン(Murman Arkitekter’s Restaurang Tusen)は、地元料理とサーミ料理を提供している。この建物は、その高度で唯一生育できる地元の木である白樺で作られており、自然と調和している。

レストラン・トゥッセンは、2009年の世界建築祭(ホリデー部門)で1等を受賞した。 Photo: Åke Eäson Lindman

11.フェリー・ターミナルビル

マーゲ・アーキテクター(Marge Arkitekter)によって建てられたストロームカイエン(Strömkajen)のフェリー・ターミナルビルはストックホルムの群島への入り口。正方形の真鍮を使って建てられた三角錐の形をした船着き場は周囲の記念碑のような建物(王宮、グランドホテル、国立美術館)を引き立たせるよう、やや小さめである。

ストックホルムにあるマーゲ・アーキテクターのフェリー・ターミナルビルは、周囲の建物と水を反射している。 Photo: Johan Fowelin/Marge

12.アイスホテル

北極圏より200キロメートル北にあるユッカスヤルビィ(Jukkasjärvi)の世界初のアイスホテルは1989年に作られた。新進の芸術家と氷の彫刻家が、毎年10月から12月までの8週間で部屋を新しく作る。1,000トンの氷と3万平方メートルの雪と氷からなるホテルは3カ月かけて解け、毎年春には元の自然の姿に戻る。ただしアイスホテルの一部(アイスホテル365)は太陽光エネルギーを用いて氷を十分に冷たく保っているおかげで、一年中提供されている。

アイスホテルは寒さをクールにする。 Photo: Asaf Kliger/imagebank.sweden.se

13.ザ・フォレスト

本物の木の幹と森林のような雰囲気を主役にすることで、ドバイで開催された2020年万博(Expo 2020)に展示されたスウェーデンのパビリオンは、スウェーデンの森林体験を再現することを目的としている。建物は高さ18メートルであり全て木でできている。これはスウェーデンのアレサンドロ・リペリーノ・アーキテクト(Alessandro Ripellino Arkitekter)、フランスのアドリアン・ガーデレ・スタジオ(Studio Adrien Gardère)、イタリアのルイージ・パルド・アーキテッティ(Luigi Pardo Architetti)という3カ国の3チームによって設計された。

14.モール(エンポリア・ショッピングセンター)

エンポリア(Emporia)の巨大な金の割れ目、大胆な色づかいと曲がった視線はショッピングセンターの常識を壊した。これはウィンゴーズ(Wingårdhs)が2012年に建てたもので、マルメ(Malmö)におけるオフィス・住宅・商業施設の多目的開発の都市計画プロジェクトの一部を成している。

エンポリアは数々の建築賞を受賞している。 Photo: Susanne Nilsson (CC BY-SA 2.0)

15.コンサートホール

ヘニング・ラーセン・アーキテクト(Henning Larsen Architects)によって設計されたウプサラ・コンサート&コングレス(Uppsala Konsert & Kongress)は2007年に開業した。つやのある金属のような外見と回顧感のあるピアノ鍵盤はウプサラという歴史的な学生町の重要な集いの場となっている。

ウプサラ・コンサート&コングレスは、スウェーデンで最高のコンサート・会議場の1つである。 Photo: Magnus Hörberg

16.フラワーショップ

マルメにある東方教会墓地(Östra kyrkogården)のそばにある、1969年にシグルド・ルヴェレンツ(Sigurd Lewerentz)によって建てられたブルータリズムのフラワーショップは、激しい賛否両論を引き起こしたスウェーデン建築物の象徴である。有名な建築家による小さく極端な建物は、ほとんどが立方体や黄金の区画からなっており、世界中の建築ファンをいまだに魅了している。

シグルド・ルヴェレンツによるマルメのシンプルなフラワーショップは、彼の最後の作品であった。 Photo: trevor.patt

17.スキーホテルThe ski hotel

1950年に建造されたラルフ・エルスキン(Ralph Erskine)のボーガフェール(Borgafjäll)スキーホテル(ホテル・ボーガフェール)は、この有名な建築家の最も原点となるプロジェクトの1つである。周囲の気候の影響を受けて作られた長いスロープの屋根は、雪で覆われるとこの地方のラップランドの風景の一部となる。この屋根はスキースロープとしても使用することができる。

ホテル・ボーガフェールの建物は、その場所と条件に対応したものとして有名である。 Photo: Hotell Borgafjäll

18.ビジターセンター

カルメン・イズキエルド(Carmen Izquierdo)は、ルンド大聖堂にあるビジターセンター、カテドラル・フォーラム(Domkyrkoforum)の設計者である。千年近い歴史を持つこの教会には、毎年約70万人の人々が訪れている。真鍮とガラスで覆われたビジターセンターには、芸術的なランタン窓があり、そこから外を眺めると、まるで絵画のように大聖堂を縁取ることができる。この建物により、イズキエルドは2012年に優れた建築に贈られるカスパー・サリン(Kasper Salin)賞を受賞した。

ルンドのカテドラル・フォーラムはカテドラルの訪問者を歓迎する。 Photo:Åke E:son Lindman

19.ザ・グローブ

アヴィーチー・アリーナ(グローベンとして知られている)は、2021年にスウェーデンのミュージシャン、故アヴィーチーにちなんで改名された。それは世界で最も大きな球体の建物で、住宅地に囲まれた巨大なゴルフボールのように突き出ている。ベリ・アーキテクトコントール(Berg Arkitektkontor)によって設計されたアリーナは、1989年に開業し、直径は110メートル、高さは85メートルである。

訪問者は2台の球場のゴンドラでアヴィーチー・アリーナの周りを巡ることができ、そこから何にも遮られることなくストックホルムを一望できる。 Photo: Tommy Andersson/imagebank.sweden.se

20.ストックホルム市庁舎

ストックホルム市庁舎は、ラグナル・エストベリ(Ragnar Östberg)によるスウェーデンのナショナルロマンティシズムの代表作で、1923年に完成した。高さ106mの鐘楼には365段の階段があり、その尖塔にはスウェーデンの国章である黄金の「3つの王冠」があしらわれている。2010年には、その東側にホワイト・アーキテクター(White Arkitekter)によるサステナブルなストックホルム・ウォーターフロント・ビルが併設された。

ノーベル賞の晩餐会が開かれるストックホルム市庁舎は、ストックホルムで最も有名なシルエットの1つだ。 Photo: Werner Nystrand/Folio/imagebank.sweden.se

21.ネイチャーセンター

水の国のビジターセンター(Naturum Vattenriket)は、クリスチャンスタッド(Kristianstad)の市街地から徒歩5分の湿地帯保護区にある。その建物は、訪れた人と湖畔をつなぐ窓口の役割を果たし、遊歩道を通じて市内から自然へと歩いていくことができ、様々な角度から湖の風景を探索することができる。スウェーデンには、自然保護区のビジターセンターである「ナチュールム(naturum)」が30カ所以上ある。

水の国のビジターセンターはクリスチャンスタッドの生物保護区にある。 Photo: Per Pixel Petersson/imagebank.sweden.se

22.高齢者施設

トレッドゴーダルナ(Trädgårdarna、「ザ・ガーデン」)は、ストックホルムから数時間東に位置するエーレブロー(Örebro)にあり、これからの高齢者ケアの新しいスタンダードを示している。建築事務所のマーゲ・アーキテクター(Marge Arkitekter)は、実際に高齢者の視点を建物に取り入れたと評価されている。その結果、機能的でありながら、家庭的な雰囲気のある施設となった。

高齢者施設トレッドゴーダルナには温室の大きな庭がある。 Photo: Johan Fowelin/Marge

23.市立図書館

グンナル・アスプルンド(Gunnar Asplund)によって設計されたストックホルム市立図書館は、天井高23mのロタンダ形式の円形図書館として有名である。比較的小さな建物であるが、円筒形の中央塔を3つの立方体の棟が取り囲むユニークな形状は、歴史的建造物としての性格を強く打ち出している。

" />

24.墓地

グンナル・アスプルンド(Gunnar Asplund)とシグルド・ルヴェレンツ(Sigurd Lewerentz)によって1920年より設計された100ヘクタールの森の墓地(Skogskyrkogården)を訪れると、繊細なロマンを感じさせる美しく起伏した風景の中で、悲しく気品のある旅ができる。また、万聖節を過ごすには世界で最も幻想的な場所であるだろう。悲しいことに、森の火葬場に最初に埋葬されたのはアスプルンド自身であった。シンプルな石碑には「彼の作品は生き続ける(His work lives)」と書かれている。

ストックホルムにある森の墓地はユネスコ世界遺産における数少ない20世紀の建造物の1つである。 Photo: Larsson Lantz/imagebank.sweden.se

25.鉄道駅

マルメのトリアンゲルンプロジェクト(Triangeln project)によって、エンジニア・建築家・環境技術のコンサルタント会社であるSwecoは、スウェーデンで3番目に利用客の多い駅を、当初の予定より6か月早く、また10%予算を削減して2010年に完成させた。外観は小さく見えるが、内部は広々としており、多くのスウェーデン人とデンマーク人が2つの国を行き来する上で重要な役割を担っている。

深さ25メートルのトリアンゲルン鉄道駅は、天井がガラスのドームとなった岩の洞窟のイメージである。 Photo: Werner Nystrand/Folio/imagebank.sweden.se

原資料掲載ページ:https://sweden.se/culture/arts-design/swedish-architecture

翻訳時点の最終更新日 2021年10月21日

翻訳 高木浩志 中村太星 福戸山実李

監修 明治大学国際日本学部教授 鈴木賢志

本稿は在日スウェーデン大使館から許諾をいただき、作成・公表しております。適宜修正することがあります。記載内容によって生じた損害については、一切責任を負いかねます旨、予めご了解ください。写真・図表はSweden.seに掲載されたものをそのまま転載しています。他サイトへのリンクは転載しておりません。

仕事と家庭の方程式は難しい! Photo: Liselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se

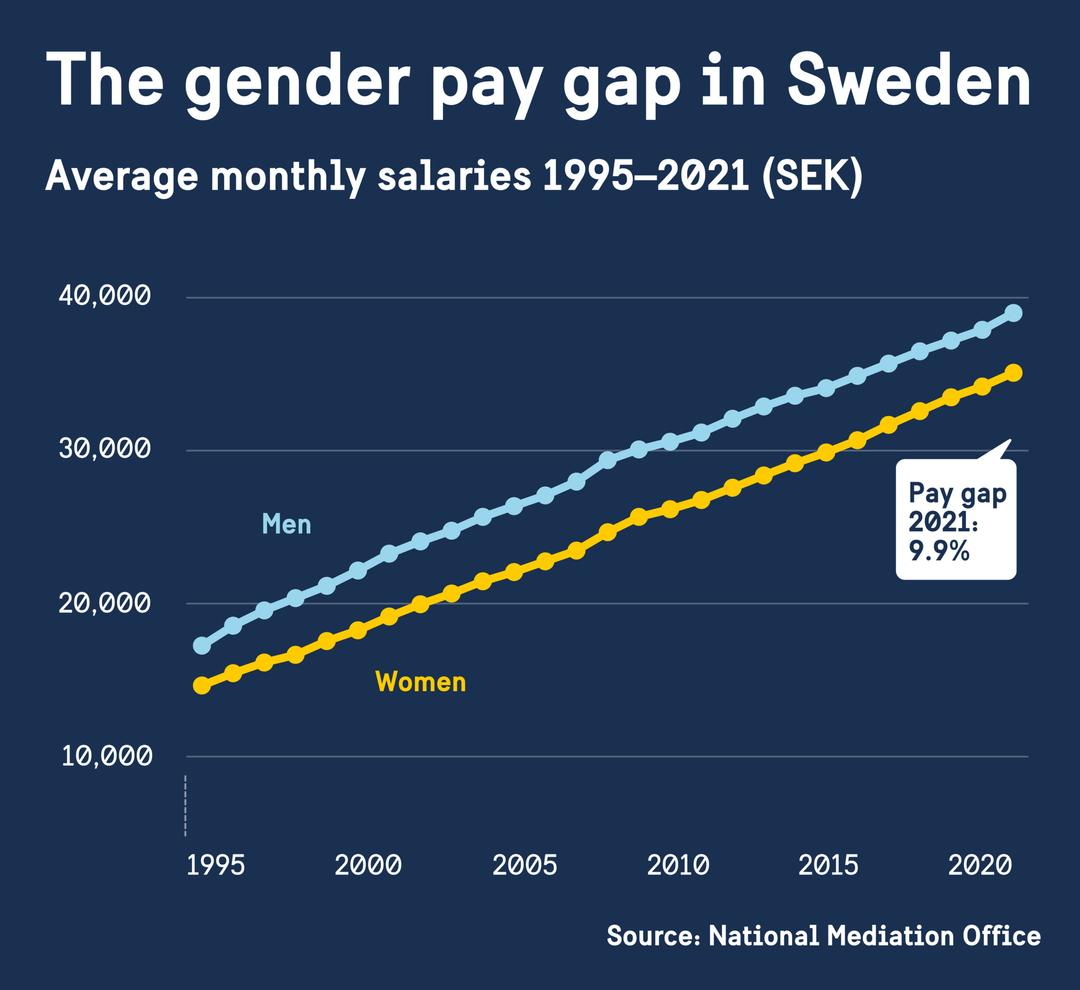

仕事と家庭の方程式は難しい! Photo: Liselotte van der Meijs/imagebank.sweden.se スウェーデンにおける女性と男性の平均賃金の格差は縮小し続けている。 Photo: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se

スウェーデンにおける女性と男性の平均賃金の格差は縮小し続けている。 Photo: Sofia Sabel/imagebank.sweden.se 男性の子守り? いいえ、父親が育児休業を取っただけ。 Photo: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se

男性の子守り? いいえ、父親が育児休業を取っただけ。 Photo: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se