偉大な精神を持つ人は異なる考え方をする。ノーベル賞は優秀さを祝うものだ。

ノーベル賞は、世界で最も権威のある賞だと言われている。ノーベル賞は「前の年に、人類に最大の利益をもたらした者」に授与される賞である。物理学賞、化学賞、医学/生理学賞、文学賞、平和賞は1901年から、経済学賞は1968年から授与されている。

ノーベル賞授賞式 Fredrik Sandberg/TT

アフレッド・ノーベル(Alfred Nobel)記念経済学賞は、1968年にスウェーデンの中央銀行(国立銀行)によって設立された。これは1968年に、スウェーデン中央銀行が銀行の300周年を記念してノーベル財団に贈った寄付をもとに作られた。この賞はノーベル賞と同じ原則に従い、スウェーデン王立科学アカデミーによって授与されている。

発表は10月

ノーベル賞の受賞者は毎年10月の初めに発表される。そして12月10日の「ノーベル・デー」に、スウェーデンの首都ストックホルムとノルウェーの首都オスロで受賞式典が開催される。

これまで受賞した発見には、X線や放射線、ペニシリンなどがある。平和賞の受賞者には、ネルソン・マンデラ(Nelson Mandela)やダライ・ラマ14世(14th Dalai Lama)がいる。文学賞の受賞者は、ガブリエル・ガルシア・マルケス(Gabriel García Márquez)の「百年の孤独(One Hundred Years of Solitude)」やドリス・レッシング(Doris Lessing)の「草は歌っている(The Grass is Singing)」といった作品があり、読者をワクワクさせている。

受賞者の統計

1901年から2020年までの間に、ノーベル賞と経済学賞は57人の女性に授与された。マリー・キュリー(Marie Curie)は女性で2回の受賞歴があり、1903年に物理学賞、1911年に化学賞を受賞した。1909年に文学賞を受賞したスウェーデンのセルマ・ラーゲルレーヴ(Selma Lagerlöf)は女性で初めてノーベル文学賞を受賞した。

これまでで最年長のノーベル賞受賞者は、2019年に97歳で化学賞を受賞したジョン・グッドイナフ(John B. Goodenough)である。

2014年に17歳で平和賞を受賞したマララ・ユスフザイ(Malala Yousafzai)が最年少の受賞者である。

これまで4人の受賞者が強制的に辞退させられた。ドイツ人のリヒャルト・クーン(Germans Richard Kuhn)とアドルフ・ブテナント(Adolf Butenandt)は化学賞の受賞を、ゲルハルト・ドーマク(Gerhard Domagk)は医学・生理学賞の受賞を、アドルフ・ヒトラーによって禁じられた。ボリス・パステルナーク(Boris Pasternak)は、1958年に文学賞を受賞したが、のちにソビエト当局によって辞退させられた。

ヒトラーによって辞退させられた3人のドイツ人はのちに受賞したが、受賞金は受け取らなかった。

2名の辞退者

ジャン・ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre)は、従来より全ての公的な賞与を断っており、1964年のノーベル文学賞も辞退した。

レ・ドュク・ト(Lê Ðức Thọ)は1973年にノーベル平和賞を辞退した。この賞は、彼がアメリカ国務長官のヘンリー・キッシンジャーと共にベトナム平和条約の交渉に尽力した事に対してのものであったが、当時のベトナムの現状では平和賞を受け取ることはできないとして断ったのである。

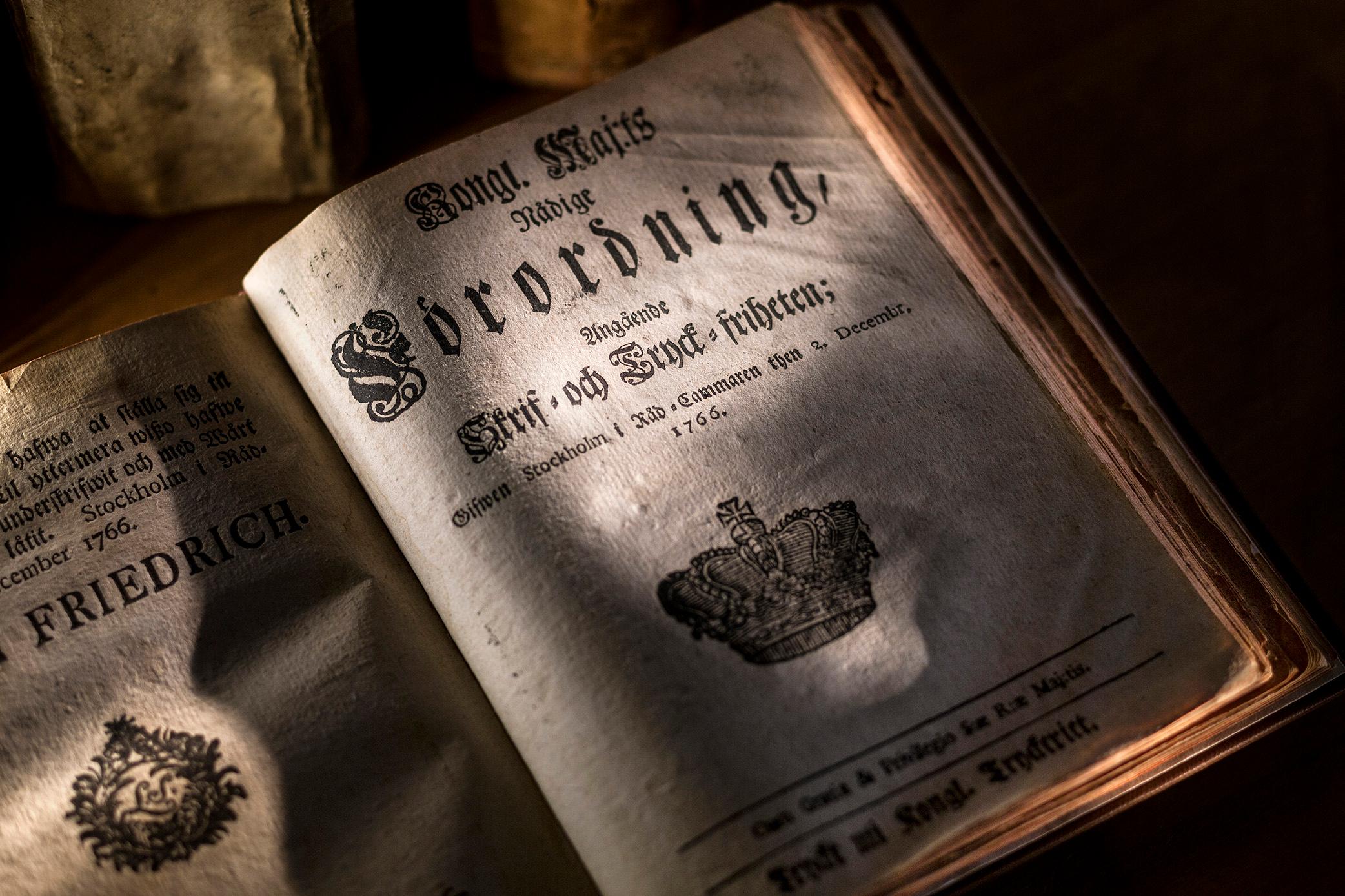

賞の設立者

ノーベル賞はスウェーデンの科学者、エンジニア、発明家、そして起業家でもあるアルフレッド・ノーベルの遺産である。

彼は1833年10月21日にスウェーデンのストックホルムで生まれ、1896年の12月10日にイタリアのサン・レモで亡くなった。

彼が1895年に書いた最後の遺書に、「資産の多くを基金に寄付し、その基金からの利子を年に一度の賞与として分配する」と書いてあり、これを元にノーベル賞が生まれた。

ノーベル自身の発明品としては、ブラストキャップ、ダイナマイト、無煙火薬などがある。彼が世界的に有名になったのは、1881年にスイスのアルプスにあるセント・ゴットハード・トンネル(St. Gotthard Tunnel)が初めてダイナマイトを大規模に使用して作られたことがきっかけである。

死亡時に、ノーベルは様々な国に355の特許を保有していた。彼は20カ国以上に会社を持ち、約90の工場でその特許に基づきあらゆる爆薬が製造されていた。ノーベルはスウェーデン、ロシア、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアなど、多くの国々で生活していた。

エステルマン(E Österman)によるアルフレッド・ノーベルの死後に描かれた肖像画 Copyright © The Novel Foundation

ノーベルはダイナマイトを自分の商売にした。Copyright © The Novel Foundation

アルフレッド・ノーベルはノーベル賞を通じて生きている。Copyright © Nobel Media AB 2016. Photo: Pi Frisk

ノーベルの研究所にあったいくつかの古いボトルは保存されている。© Nobel Prize Outreach. Photo: Dan Lepp

「私が働いている場所が私の家であり、私はどこでも働いている」とノーベルは言った。これはイタリアのサンレモの研究所である。Photo: Image provided by the Novel Foundation

ノーベル財団

1900年にノーベル賞を授与する4つの機関がアルフレッド・ノーベルの意思に基づく民間機関であるノーベル財団の設立に同意した。ノーベル財団は、当時の通貨で3,100万クローナ、現在では46億クローナ(約600億円)以上となったノーベルの資産を管理し、公的な発表や授賞式の運営を行なっている。

ノーベル賞を授与する機関は4つある。

① スウェーデン王立科学アカデミー(Royal Swedish Academy of Sciences)

物理学賞、化学賞、経済学賞を授与。

②スウェーデン・アカデミー(Swedish Academy)

文学賞を授与。

③カロリンスカ研究所(Karolinska Institutet)ノーベル委員会

医学・生理学賞を授与。

④ノルウェーノーベル委員会

平和賞を授与。唯一ノルウェーにある機関で、ノルウェー議会によって任命された5人の議員で構成されている。

各ノーベル賞の賞金は、現在1,000万クローナである。各賞最大3人までが受賞でき、受賞者が複数の場合、賞金は受賞者の間で按分される。

| ノーベル晩餐会 毎年12月10日のノーベル賞授賞式に続いてストックホルム市庁舎で晩餐会が開かれるのが伝統になっている。晩餐会には、約1,300人のゲストが招待される。 |

年表

ノーベル賞は、1901年から2020年までに603回の授与が行われ、962の人と組織が受賞した。

1901年

ヴィルヘルム・コンラッド・レントゲン(Wilhelm Conrad Röntgen)が✕線の発見により、初めてのノーベル物理学賞を受賞した。

1903年

マリー・キュリー(Marie Curie)が放射線の研究で女性初の物理学賞を共同受賞。彼女は1911年にも新元素ラジウムの発見によって化学賞を受賞している。

1905年

オーストリアの伯爵令嬢で作家のベルタ・フォン・スットナー(Bertha von Suttner)がドイツとオーストリアでの平和主義運動を評価され、女性初の平和賞を受賞。彼女は生前ノーベルと親交があり、平和賞の創設を促した人物として知られている。

1912年

スウェーデンの投資家で発明家のグスタフ・ダレンがAGA灯台の発明によって物理学賞を受賞。AGA灯台は以前のものよりガスの消費を90%の抑えることができた。

1914年〜1918年

第一次世界大戦により授与数が減少した。この間の唯一の平和賞は、負傷した兵士や捕虜、その家族を治療したとして赤十字国際委員会(International Committee of the Red Cross)が1917年に受賞した。赤十字国際委員会は、1944年、1963年にも平和賞を受賞している。1963年は赤十字社連盟(League of Red Cross Societies)との共同受賞であった。

1922年

アルバート・アインシュタイン(Albert Einstein)が理論物理学賞の研究・光学効果の法則の発見によって物理学賞を受賞。アインシュタインは1921年に受賞の知らせを受けていたが、実際の受賞は1922年であった(訳注 これにはアインシュタインがユダヤ人であったことも含め、アインシュタインの相対性理論の科学的有用性に対する批判が背景にあった)。

1939年〜1945年

第二次世界大戦のため、いくつかの賞が平時のように授与できなかった。

1945年

アレクサンダー・フレミング(Alexander Fleming)がペニシリンの発見によって医学・生理学賞を受賞。ペニシリンは20世紀後半に数百万人の命を救った。

1952年

セルマン・アブラハム・ワクスマン(Selman Abraham Waksman)が結核に効く初めての抗生物質であるストレプトマイシンを発見し、医学・生理学賞を受賞した。

1968年

経済学賞が新たに創設された。

1975年

腫瘍ウイルスと細胞の遺伝物質との相互作用に関する発見によりデビッド・ボルティモア(David Baltimore)、レナート・ドゥルベッコ(Renato Dulbecco)、ハワード・マーティン・テミン(Howard Martin Temin)が医学・生理学賞を共同受賞した。

1983年

アメリカ人のバーバラ・マクリントック(Barbara McClintock)は可動遺伝因子を発見したことによりノーベル生理学・医学賞を受賞した。

1993年

トニ・モリソン(Toni Morrison)が文学賞を受賞。スウェーデンアカデミーは「洞察力と詩的要素に性格付けられた彼の小説は、アメリカの現実の重要な側面に活気を与える」と述べている。

2004年

アーロン・チカノーバー(Aaron Ciechanover)、アブラム・ハーシュコ(Avram Hershko)、アーウィン・ローズ(Irwin Rose)は、ユビキチン介在性のたんぱく質分解を発見したことにより、化学賞を共同受賞した。

2010年

イギリスのロバートG.エドワーズ(Robert G. Edwards)が体外受精の開発により生理学賞・医学賞を受賞した。

2011年

スウェーデンの詩人であるトーマス・トランストマー(Tomas Tranströmer)が文学賞を受賞した。スウェーデンアカデミーは「彼は、濃縮された半透明のイメージを通じて、現実への新鮮な入り口を与えた」ことを受賞理由として述べている。

2018年

文学賞の授賞がなかった。当時危機の只中にあったスウェーデンアカデミーは、その年に賞を授与しなかった理由として、審査員の減員と国民の信頼の低下を挙げた。ただし2019年に、ペーター・ハントケ(Peter Handke)に授賞するのと並行して、オルガ・トカルチュク(Olga Tokarczuk)に2018年の文学賞を授与すると発表した。

2019年

エチオピアと隣の国のエリトリアの国境紛争の解決のために努力したとして、エチオピアの首相アビィ・アハメド・アリ(Abiy Ahmed Ali)に平和賞を授与した。この賞は、エチオピアと北アフリカ、東アフリカ地域で、平和と和解のために働いているすべての関係者に光を当てることも意図されていた。

他にも、マーティン・ルーサー・キング(Martin Luther King、1964年)、マザー・テレサ(Mother Teresa、1979年)、バラク・オバマ(Barack Obama、2009年)らが平和賞を受賞している。

2020年の受賞者

化学賞:フランスのエマニュエル・シャルパンティエ(Emmanuelle Charpentier)と、アメリカのジェニファー・A・ダウドナ(Jennifer A. Doudna)がゲノムの編集方法の開発によって受賞した。

文学賞:アメリカのルイーズ・グリュック(Louise Glück)が受賞した。その理由は、彼女の詩が「厳格で美しさを伴いながら、個人の存在を普遍的なものにする明白な詩的な声」であると評価されたことによる。

平和賞:国連世界食糧計画(WPF)が平和賞を受賞。「飢餓と戦う努力、紛争の影響がある地域に対して、平和のために状況を改善するための貢献、また、飢餓を戦争や紛争の武器として使用することを防止する原動力としての役割を果たした」ことが授賞理由である。

物理学賞:イギリスのロジャー・ペンローズ(Roger Penrose)、 ドイツのラインハルト・ゲンツェル(Reinhard Genzel)、アメリカのアンドレア・ゲズ(Andrea Ghez)が受賞。ブラックホールの構造が、相対性理論を強固に予測するものであるという発見をしたことによる。

医学・生理学賞:アメリカのハーベイ・J・アルター(Harvey J. Alter)、イギリスのマイケル・ホートン(Michael Houghton)、アメリカのチャールズ・M・ライス(Charles M. Rice)が受賞。 C型肝炎ウイルスの発見による。

経済学賞:アメリカのポール・R・ミルグロム(Paul R. Milgrom)とロバート・B・ウィルソン(Robert B. Wilson)が、オークション理論の改良と、新たなオークション形式を開発したとして受賞。

原資料掲載ページ:https://sweden.se/work-business/study-research/the-swedish-nobel-prize

翻訳時点の最終更新日 2021年6月1日

翻訳 若槻英里香、馬田萌水

監修 明治大学国際日本学部教授 鈴木賢志

本稿は在日スウェーデン大使館から許諾をいただき、作成・公表しております。適宜修正することがあります。記載内容によって生じた損害については、一切責任を負いかねます旨、予めご了解ください。写真・図表はSweden.seに掲載されたものをそのまま転載しています。他サイトへのリンクは転載しておりません。